ピアノの音符や休符の読み方・種類を紹介!記号の意味もわかりやすく解説

ピアノ初心者入門

2025/10/31

ピアノを始めたばかりの方のなかには、「音符の読み方がわからない」「記号がたくさんあって混乱する」と感じている方も多いのではないでしょうか。

音符や記号は楽譜を読むためのルールのようなものなので、一度覚えてしまえばスムーズにピアノの練習を進められます。

この記事では、ピアノの音符や休符の読み方・種類、そして楽譜でよく使用される記号の意味をわかりやすく説明します。楽しくピアノをスタートする第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

ピアノの楽譜を読むための基礎知識

ピアノを初めて習う場合、楽譜の読み方が難しく感じる方も少なくありません。音符の読み方をマスターする前に、ピアノの楽譜の基礎知識を紹介します。

音符の名称

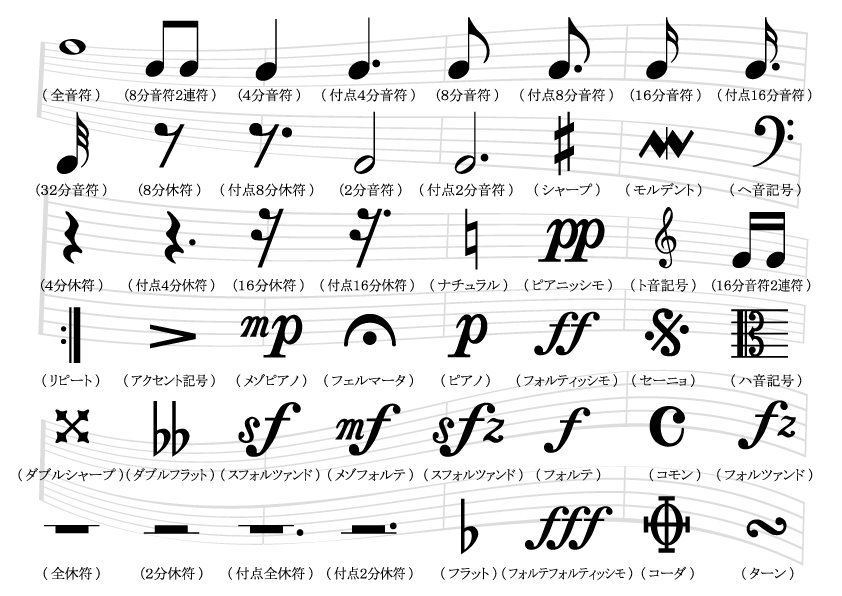

音符は上記のような形をしており、それぞれ名称があります。

- 符頭(ふとう)・たま:丸い部分

- 符尾(ふび)・ぼう:垂直の線

- 符鉤(ふこう)・はた:波打つ線

符頭(ふとう)・たまはすべての音符に使用されています。音符の名称はあまり使うことはありませんが、たまに説明に出てくることがあるので、頭の片隅に入れておきましょう。

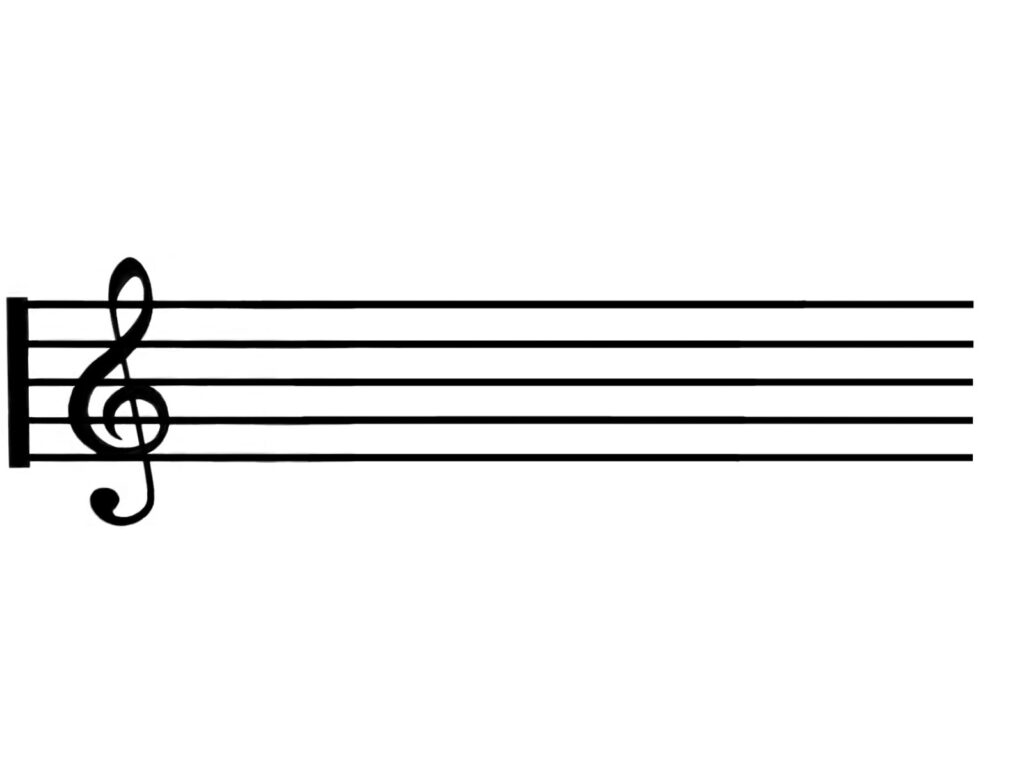

五線譜

上記のように、平行な5本の線に音符や記号が記されているのが五線譜(ごせんふ)です。

線は等間隔で並んでおり、下から順に第1線、第2線と数え、線と線の間のことを下から順に第1間、第2間と数えます。記号や音符の位置によって、ピアノの鍵盤を押す位置を把握します。

ト音記号とヘ音記号

ト音記号やヘ音記号は、楽譜で音の高さを示す重要な記号です。ト音記号はボーカルやギター、鍵盤楽器など、高い音域の楽譜を書く際に使用されます。一方で、ヘ音記号は主に低い音域の楽譜を書く際に使用されます。

上の図で、ト音記号は1段目、ヘ音記号は2段目です。ト音記号の最初の「ド」と、ヘ音記号の最後の「ド」は同じ高さになっています。

この音を基準にして音符を読む練習を繰り返すことで、音符の高さを判断できるようになっていきます。

音符の読み方・種類一覧

次に、基本的な音符の読み方と音の長さを紹介します。これを理解することで楽譜のリズムがスムーズに読めるようになります。わからない音符や休符がある方は、何度も見返して覚えていきましょう。

単純音符

単純音符は音符の基本的な形で、音の長さを示す記号です。音符は音をどれくらいの長さで演奏するかが示されています。全音符は1つで4拍分の長さ、2分音符は2拍、4(し)分音符は1拍の長さです。

音符は長さに応じて種類があり、32分音符や64分音符も存在しますが、楽譜でよく使われるのは全音符から16分音符までです。まずはこれらを覚えて、楽譜をスムーズに読めるようにしましょう。

単純休符

休符とは、音を発音しない場所に使用される記号です。休符にも音符と同じように長さがあり、2拍分休むものを2分休符、1拍分休むものを4分休符といいます。

休符は独特な形をしており、最初は見分けるまでに時間がかかるかもしれません。音符と同様に、全休符から16分休符までが特によく使用されるので優先的に覚えましょう。音符とセットで覚えると、楽譜がよりスムーズに読めるようになるのでおすすめです。

付点音符

付点音符は横に黒い点がついた音符で、音符の長さを伸ばすための記号です。付点音符は、元の音符の長さにその半分を加えた長さで演奏します。

たとえば、付点2分音符なら2分音符の長さに、4分音符の長さを足した合計で演奏しましょう。また、付点4分音符なら4分音符の長さに加え、8分音符の長さを加えて演奏します。

付点休符

音符と同様に休符にも付点がついている場合があります。付点がついた休符を付点休符と呼び、その休符の長さが1.5倍になるのが特徴です。

たとえば、付点4分休符なら4分休符に加えて、8分休符の長さが追加されます。

ピアノの楽譜を読むために必要な記号一覧

楽譜には音符以外にもさまざまな記号が記されています。ここでは、特に重要な記号を4種類紹介します。

拍子記号

拍ごとの強弱が規則正しく繰り返されることを拍子といいます。拍子記号は主に分数で表し、曲の始めと途中で拍子が変化するときに記載されます。

よく使用される拍子記号と使用される音楽を以下にまとめました。

| 拍子 | 使用される音楽 |

| 2/4拍子 | ・行進曲 ・ダンス音楽 |

| 3/4拍子 | ・ワルツ ・メヌエット |

| 4/4拍子(普通拍子) | ・ポップス ・クラシック |

| 6/8拍子 | ・ケルト音楽 ・民族音楽 |

たとえば3/4拍子の場合、1小節に4分音符が3つ入ります。4/4拍子はもっともよく使われる拍子で、私たちが普段よく耳にする多くの曲は4/4拍子でできています。リズムを取るための大切な基準になるのが拍子記号です。

調号

調号とは、楽譜の最初に書かれるシャープ(#)やフラット(♭)などの記号のことです。調号は五線譜のト音記号やヘ音記号のすぐ右側に書かれます。

調号にシャープが1つある場合、その曲ではファの音を常に半音高く演奏します。同様に、フラットが1つある場合はシの音を半音低く演奏します。調号を見落とさないよう、音符を読み始める前に必ず確認しましょう。

臨時記号

臨時記号とは、曲の途中で音の高さを一時的に変えるための記号です。この記号は直後の音符に影響を与え、同じ小節の中でのみ有効になります。

ここでは、よく使用される臨時記号を以下の表にまとめました。なお、記号については「音符の読み方・種類一覧」に一覧表があるので、そちらを参照してください。

| 読み方 | 意味 |

| シャープ | 半音高くする |

| フラット | 半音低くする |

| ダブルシャープ | シャープ2つ分 半音高くなった音をさらに半音高くする |

| ダブルフラット | フラット2つ分 半音低くなっている音をさらに半音低くする |

| ナチュラル | 記号を無効にして音を元の高さに戻す |

臨時記号がわかると、楽譜の指示通りの音で正確に演奏できるようになります。

強弱記号

強弱記号は音の強さ・弱さを表す記号です。楽譜でよく使用される強弱記号を以下の表にまとめました。こちらも記号については「音符の読み方・種類一覧」の一覧表をご参照ください。

| 読み方 | 意味 |

| ピアニッシモ | とても弱く |

| ピアノ | 弱く |

| メゾピアノ | やや弱く |

| メゾフォルテ | やや強く |

| フォルテ | 強く |

| フォルティッシモ | とても強く |

強弱記号を使うと曲に抑揚やメリハリがつけられます。ピアノ(p)やフォルテ(f)の音量が機械的に決まっているわけではありません。強弱記号に合わせて弾き方を調整し、音楽の流れを表現することが大切です。

音符の読み方に関するよくある質問

最後に音符の読み方に関するよくある質問に回答します。

- 音符の読み方のコツはある?

- ピアノ初心者におすすめの練習曲はある?

ぜひ参考にしてください。

音符の読み方のコツはある?

音符の読み方をスムーズにするためには、音符を読むことだけに集中する時間を作るのがおすすめです。

楽譜を見て音を声に出しながら読んだり、音符カードやアプリを使ったりして、音の高さや音の長さを瞬時に読めるようにトレーニングしていきましょう。

特にアプリは手軽に使えて一人で練習する場合でもモチベーションを保ちやすく、楽しみながら音符の読み方をマスターできます。

ピアノ初心者におすすめの練習曲はある?

楽譜がスムーズに読めない方でも練習しやすいピアノ曲の特徴は以下のとおりです。

- ゆったりとしたテンポの曲

- 黒鍵の音が少ない曲

- 音の数が少なくリズムがわかりやすい曲

まずはこの特徴に当てはまる曲を探して練習してみましょう。「入門」や「初級」の難易度設定がされている楽譜を選ぶのもおすすめです。

また、自分が好きな曲や知っている曲、有名な曲にチャレンジするとモチベーションが高い状態を維持しやすくなります。自分が弾きたいと感じる曲から練習してみましょう。

Beeピアノ教室で音符の読み方をマスターしよう!

音符や休符、記号にはさまざまな種類があり、早く読めるようになるには時間がかかりますが、覚えてくるとその後はスムーズに練習できるようになります。本記事で紹介した音符や記号などを少しずつ覚えて、できることを増やしていきましょう。

とはいえ、ピアノを初めて触る場合は、一人で練習を進めるのが難しく感じることもあるかもしれません。そのようなときは、ピアノ教室に通ってプロから学ぶことで、効率よく練習を進められます。

楽しみながらピアノの練習をしたい方は、Beeピアノ教室がおすすめです。レッスンは講師と完全マンツーマンで、あなたのペースに合わせて講師が丁寧に指導します。ピアノ未経験から始めた場合でも、曲が弾けるレベルまで上達している方もたくさんいらっしゃいます。

Beeピアノ教室では、45分間の無料体験レッスンを実施しているので、ぜひお気軽にご参加ください。

「ピアノを弾けるようになりたい」方は、Beeピアノ教室の無料体験レッスンへ

![Beeピアノ教室[Bee piano school]](/piano/assets/img/parts/h-site-logo-piano.png)

![[フリーダイヤル]0120-015-349(イコーミュージック)携帯電話からも通話可能](/piano/assets/img/parts/h-contact-tel.png)